レガシーシステムとは?脱却が進まない要因と3つの脱却方法を解説【チェックリスト付き】

「自社のシステムが古くなってきているのは感じるものの、どこから手をつけてよいのか分からない」「運用コストばかりかかって新しい施策に投資できない」と悩む企業担当者は少なくありません。

しかし、レガシーシステムは、刷新が必要だと分かっていても、コストの高さやIT人材不足、経営層の危機感の欠如など複数の課題が絡み合い、思うように脱却が進まないのが現実です。

そこで本記事では、レガシーシステムの定義を技術面と経営面から整理し、チェックリストで現状を確認できるようにしたうえで、脱却が進まない背景と3つの解決アプローチを分かりやすく解説していきます。

レガシーシステムの定義

レガシーシステムとは、古いからではなく「変更しにくく、維持にお金と手間がかかり、事業の足かせになっている既存システム」のことを指します。まずはレガシーシステムとは何を指すのか?について以下2つの視点から解説します。

①技術的観点からの定義

技術的観点でのレガシーシステムとは、老朽化した技術基盤や複雑化した構造が原因で、保守・改修・拡張が困難になっている既存システムを指します。

サポートが終了した古いOSやプラットフォームが使われており、最新バージョンへのアップグレードが難しいケースが多いです。

また、長年の改修で設計が肥大化・複雑化して全体像を把握しづらくなり、さらに設計書やソースコードが十分に残されていないため「ブラックボックス化」するリスクもあります。

例えば、当初の開発者が退職し、内部構造を理解できる人が不在となることで、機能追加や不具合対応に大きな障害が生じるケースが典型です。逆に、継続的に保守・改修され、利用可能な状態であれば必ずしもレガシーとはみなされません。

② 経営的観点からの定義

経営的観点でのレガシーシステムとは、IT投資不足や旧態依然とした業務慣行の維持によって、企業の成長や競争力強化を阻害しているシステムを指します。

経営層がIT投資を「コスト」と捉えて予算を割かず、既存の制度やプロセスに固執する場合、システムの刷新が遅れ、老朽化を招きやすくなります。また、経営層自身がデジタル化の必要性を理解しておらず「現状で動いているから問題ない」と考える危機意識の欠如も深刻な要因です。

こうした状況では、現場からの技術的な警告が経営判断に反映されず、結果として刷新のタイミングを逃し、企業全体のDX推進を阻害する要因となります。

レガシーシステムを放置する危険性

レガシーシステムは放置されがちなのが実情です。しかし、レガシーシステムをそのまま使い続けると、以下のようなリスクが生じます。

- バージョンアップできない

- セキュリティパッチが当てられない

- 保守できる技術者がいない

これらの問題が重なると、組織全体の生産性が低下し、最悪の場合、事業継続に重大な支障をきたします。

経済産業省も「2025年の崖」と呼ぶ警鐘を鳴らし、レガシーシステムを放置したままでは高額な経済損失が生じると指摘しています。

レガシーシステムかどうかのチェックリスト

レガシーシステムは、実際にそうでないケースや逆にレガシーシステムだったという場合もあります。自社のシステムがレガシーに該当するか判断するため、以下の項目に当てはまるか確認してみましょう。

| チェック項目 | チェック |

|---|---|

| 保守/運用費がIT予算の70%超 | |

| 小改修でもリードタイムが数週間 | |

| 主要ソフト/ハードがEOL/EOS | |

| 属人化で担当不在時に止まる | |

| システムの仕様・設計がドキュメント化されておらずブラックボックス化している |

これらに当てはまる項目が多いほど、システムは実質的にレガシー化している可能性が高いといえます。その場合、単に「古いから置き換える」のではなく、ビジネスに与える影響度やリスクを定量的に評価することが重要です。

レガシーシステムの脱却が進まない要因・問題点

レガシーシステムの脱却が進まない要因・問題点は主に以下の4つです。

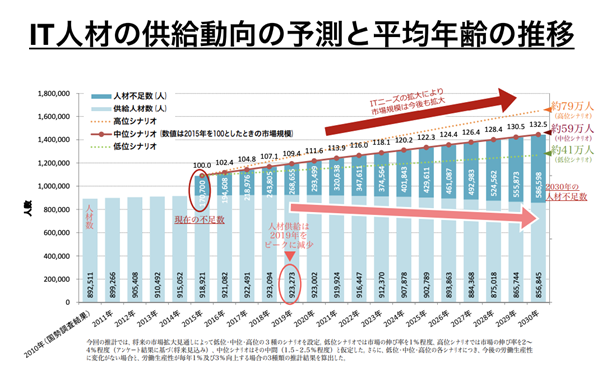

要因①IT人材の不足

国内のIT人材不足は年々深刻さを増しており、経済産業省は2030年には約79万人もの人材が足りなくなると予測しています。

特に、既存システムの維持や運用を担える経験豊富な技術者が減少しており、ブラックボックス化したレガシーシステムに対応できる人材は限られています。

結果として、企業は「古いシステムを維持するにも人手が足りない」「刷新を進めたくても設計を理解できる人がいない」という二重の課題を抱えることになります。

IT人材の不足は単なる採用難にとどまらず、システムの安定稼働そのものに影響を及ぼす大きなリスクとなっているのです。

要因②移行コストの高さ

システムを刷新するには、開発費・導入費・テスト費用・教育コストなど大規模な投資が必要です。その上、既存ベンダーに依存している場合には、高額な保守料やライセンス費用を払い続けざるを得ず、コスト構造が硬直化してしまいます。

このような状況では、費用対効果の悪化が表面化する一方で、「現状維持のほうが短期的には安全」という判断が優先されがちです。

また、移行プロジェクト中にシステム停止が発生するリスクや、業務フローが一時的に混乱する懸念も、投資判断を鈍らせる要因になっています。

要因③経営層のデジタルリテラシー・危機感不足

レガシーシステムが脱却できないのは、経営層がITやデジタル戦略を「事業成長の武器」ではなく「コスト要因」と見てしまうケースからもあります。

その結果、必要な予算が確保されず、刷新計画が先延ばしにされることになります。さらに、「現状のシステムで業務が回っているから問題ない」という判断から、危機感が薄れ、競争力の低下に気づくのが遅れる場合もあるのです。

本来であれば経営層が率先してデジタル化を推進すべきですが、意思決定層が必要性を理解しない限り、現場からの改善提案も経営判断に反映されにくくなり、組織全体の変革スピードが停滞してしまうのです。

要因④機能の要不要が不明・ドキュメント不在

長期にわたって使われてきたシステムでは、当初の開発者がすでに退職していたり、設計書や仕様書が失われていることが珍しくありません。

そのため、「どの機能が現在も利用されているのか」「不要な機能はどれか」といった判断ができず、移行計画を立てる段階で行き詰まるケースが多く脱却ができないのです。

このような状況では、リバースエンジニアリングなどの手法で既存資産を解析し、利用状況を可視化する取り組みが必須になります。しかし、分析には高度なスキルと工数が必要であり、結果として停滞することも少なくありません。

レガシーシステムを脱却する3つの方法

では、上記の脱却できない要因を踏まえてどのように脱却するべきなのか、3つの方法を解説します。

方法①モダナイゼーション

モダナイゼーションは、既存の資産を活かしつつシステム全体を最新技術に近代化する手法です。情報資産やノウハウは残したまま、システムのアーキテクチャやコードを刷新していきます。取り組みは、主に以下の3つがあります。

- システム全体を新規構築する「リプレイス」

- 基盤やOSごと移し替える「リホスト」

- プログラム言語を変えて書き直す「リライト」など

モダナイゼーションは、業務要件に合わせて古い部分と新しい部分を分割しながら改善できるため、途中で業務停止を避けつつ安全に進められるメリットがあります。一方、既存部分を残しての修正となり、プロジェクトの費用や規模は大きくなる傾向があります。

実際に製造業では、老朽化した生産管理システムを最新アーキテクチャに刷新することで、停止リスクを最小化した成功事例も。また、サービス業においては、既存の顧客データベースを段階的にリライトしながら、利用継続と機能改善を両立したケースもあります。

方法②マイグレーション

マイグレーションは、既存のシステムやデータを新しい環境・プラットフォームへ移行する手法です。データや機能を基本的に維持しつつ、システム基盤のみをクラウドや新サーバーに置き換えます。

オンプレミスからクラウドへの移行や、新旧両環境を併用するハイブリッド構成への切り替えなどが該当します。マイグレーションのメリットは、業務を止めずに段階的に移行できる点です。

要件や機能を変えずに移せるため、リスクやリソースを抑えながら実行できます。ただし、環境が変わることで業務フローに調整が必要になるケースもあるため、事前準備やテストは慎重に行う必要があります。

金融業では、高額なオンプレ環境の維持費を削減するため、段階的にクラウド基盤へ移行した事例があります。バルテス・イノベーションズでは移行計画をリスク診断とセットで行うため、システム停止やセキュリティ面の不安を事前に回避できます。

方法③クラウド移行

クラウド移行は、オンプレミスのサーバーやストレージを廃止し、システムやデータをクラウドサービス上に移す手法です。クラウド環境に移行することで、必要に応じた柔軟なリソース拡張が可能になります。

また、運用保守に関わる負担を軽減でき、コスト削減や障害対応の効率化につながるメリットがあります。移行にあたっては、現状のシステム資産をどこまでクラウド化するかを事前に分析し、移行計画を策定することが重要です。

段階的なマイグレーションやハイブリッド戦略を組み合わせるなど、自社に最適な戦略で進めましょう。

クラウド移行は単なるインフラ移動ではなく、業務継続性や拡張性を高める重要な戦略です。VINでは、リバースエンジニアリング → 移行リスク診断 → クラウド移行という流れを組み込み、現場の負担を抑えながら安全に移行を進めます。

さらに大きな課題は、「現状システムを正しく把握できないこと」にあります。設計書が残されていなかったり、どの機能が使われているか不明なケースも多く、移行判断そのものが困難になります。

バルテス・イノベーションズでは、リバースエンジニアリングによって既存システムを解析し、利用状況を可視化したうえで移行リスクを診断します。その結果に基づき、段階的にモダナイズやクラウド移行を進められるため、手戻りや失敗のリスクを大幅に減らせます。

レガシーシステムからの脱却はバルテス・イノベーションズまでご相談ください

本記事では、レガシーシステムの概要から脱却の方法まで詳しく解説しました。レガシーシステムからの脱却には、技術・コスト・組織といった調整が求められ、専門的な知識や経験が必要です。しかし、ノウハウがなければすぐに改善するのは難しいでしょう。

バルテス・イノベーションズでは、システムモダナイゼーションやマイグレーション、クラウド移行など各種ソリューションの提供実績があります。自社の状況に合わせた最適なモダナイズ戦略の立案・実行支援が可能ですので、レガシーシステムの課題でお悩みの際はぜひ当社までご相談ください。